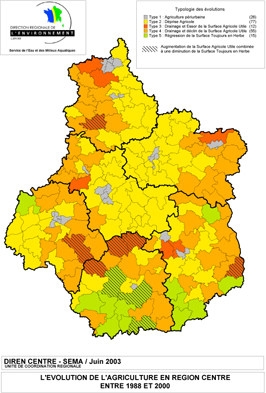

| Les évolutions combinées de la SAU, de la jachère, du drainage, des surfaces toujours en herbe, et des cultures de céréales, maïs et fourrages, appellent l’attention sur des aspects plus liés à la géographie humaine et économique des espaces urbains et ruraux. Cette vision plus synthétique est à rechercher en vue de distinguer les véritables vecteurs d’évolution qu’ils soient agricoles, ruraux, démographiques ou urbains. L’essor très localisé de la Surface Agricole Utilisée :

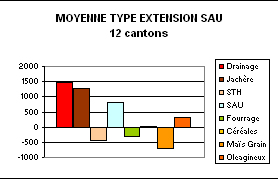

En fait, il n’y a que 12 cantons qui se signalent à notre attention par leur extension de la surface agricole utilisée. Il ressort nettement des paramètres analysés, que la progression de la surface agricole utilisée y est corrélée à l’accroissement des surfaces drainées et à la régression des Surfaces Toujours en Herbe. En effet, il convient d’observer que 6 de ces cantons se trouvent au contact d’agglomérations urbaines ( Chartres, Montargis, Vendôme, Vierzon et Bourges ). Ce phénomène très dynamique a le drainage comme élément majeur parmi les paramètres observés en progression. Il semble que la valorisation foncière ait ici favorisé indirectement l’investissement et l’équipement des parcelles. Les conditions opérationnelles de cette expansion de la SAU à proximité des villes méritent un examen attentif afin d’accompagner ce développement pour maîtriser le risque concernant la ressource en eau potable. Il s’agit de ne pas reproduire le schéma des abandons de captages affectés par les nitrates ou pesticides qui ont marqué les années 90. La déprise agricole en progression :

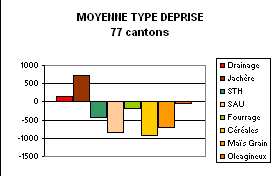

Il y a lieu de mettre en évidence le très vaste espace que forment les 77 cantons appartenant à des terroirs aussi distincts que ceux de Beauce et de Sologne où s’exprime une déprise significative. Ils composent un ensemble homogène et massif, qui contraste avec le reste de la région Centre où la répartition de la déprise est plus variable. L’incidence de la déprise sur l’eau s’apprécie sous deux angles complémentaires : la pollution diffuse d’origine agricole qui semble persister dans ce contexte, et l’évolution de l’occupation du territoire au profit de friches, de boisements, ou d’espaces urbanisés aux impacts très différends. A ) sur le plan agricole : La déprise peut être perçue comme une contraction de la surface agricole utile. Elle n’exclue pas le développement de production, ni les gains de productivité par la mécanisation, ni les aménagements des parcelles. La tendance à l’agrandissement des exploitations ( pour s’adapter à l’évolution et au soutien des cours ) s’y exprime comme ailleurs. Elle est localement associée à des conversions localisées des cultures céréalières vers des productions d’oléagineux ou des cultures industrielles. La déprise ne réduit pas l’intensification des divers facteurs de production à risques pour la ressource en eau. Elle résulte parfois de frictions conjoncturelles, mais aussi des diverses tendances structurelles, telles que la perte de sièges d’exploitation, de la réduction de main d’œuvre agricole en grande culture et du déficit d’installation de jeunes exploitants. B ) sur le plan des territoires : La déprise paraît associée à la progression des aires urbaines, des infrastructures et de la réactivité des populations aux nuisances ou aux risques. En effet, la pression urbaine consomme de l’espace, mais dissuade aussi l’investissement des industries agro-alimentaires, et influencent indirectement la répartition des cultures industrielles. La composante périurbaine de l’agriculture :

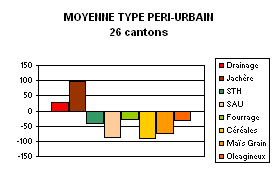

Comme on vient de l’évoquer, le contexte périurbain côtoie ou s’intègre souvent aux zones à déprise agricole. L’influence de l’urbanisation pèse sur l’agriculture, qui doit s’adapter aux nouvelles polarités urbaines, qui concentrent des populations croissantes dans les agglomérations ou développent des espaces satellites. C’est un ensemble de 26 cantons urbains qui peut être mis particulièrement en évidence sur ces bases, à partir des données du RGA 2 000. On peut observer que les cultures très spécialisées, telles que légumes, arboriculture ou maraîchage et pépinières, s’y maintiennent en développant leurs équipements d’irrigation ou de drainage. Mais une analyse de quelques paramètres montre que ces évolutions de productions agricoles restent de faible ampleur. Les incidences sur le plan de l’environnement sont variables. Sous l’angle du risque, en région Centre comme dans le bassin de la Loire, il faut citer les villes implantées en zones inondables, où la préservation des personnes des biens et des activités sont posées avec de plus en plus d’acuité. La perception des risques y est aussi plus aiguë. On trouve au centre des préoccupations : les effets des modes d’exploitation sur le régime des eaux et l’évolution des cultures dans les champs d’expansion naturelle des crues. Les populations se montrent aussi plus pressantes pour réduire les nuisances liées aux pollutions diffuses vis à vis de la potabilité des eaux (nitrates, pesticides). Dans ce contexte le rôle et la mise en place progressive des schémas de cohérence territoriale ( S.CO.T.) pourraient aborder ces problématiques en les croisant avec les disponibilités foncières dégagées par la déprise. Une cohérence sera progressivement recherchée dans le domaine de l’eau entre les composantes agricoles et l'urbanisation. |

Les paysages de prairies permanentes en déshérence :

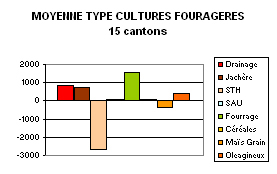

La disparition des surfaces toujours en herbe représente une perte considérable de - 2 600 hectares dans une quinzaine de cantons. Ils sont essentiellement implantés dans l’Indre et le Cher. Simultanément, les cultures fourragères ont progressé de + 1 500 hectares par canton en moyenne. C’est un changement radical du système d’exploitation, qui devrait induire un examen plus approfondi des transformations qui s’opèrent dans ces 15 cantons. La substitution des cultures fourragères aux prairies permanentes est aussi à l’origine de nombreux travaux de drainage qui ont modifié le contexte du sol, et ouvert une réversibilité vers d’autres cultures. Par contre le déclin des surfaces toujours en herbe est quant à lui irréversible, ainsi que la disparition des flores prairiales traditionnelles qui leur sont associées. Enfin l’orientation vers l’agrandissement des élevages en stabulation avec des plans d’épandages devrait tirer les conséquences des risques particuliers aux nouvelles parcelles drainées, sur des milieux aquatiques sensibles. Le risque potentiel étant avéré et mis en évidence, l’étude détaillée en vue de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement se justifierai pour ces cantons en particulier. L’examen des parcelles en pente et des sols de fond de vallée mérite une attention particulière si l’on souhaite garantir et préserver la ressource en eau. Ces cantons n’étant pas classés en zone vulnérable, le programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole ne leur accorde pas de priorité spécifique. C’est un risque supplémentaire de voir l’élevage laisser la place aux grandes cultures sur des sols inadaptés et des milieux sensibles. L’artificialisation du régime hydrique des sols :

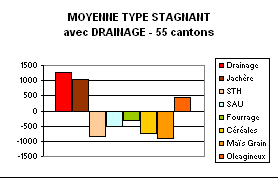

Réalité d’ampleur régionale, la progression moyenne la plus marquée du drainage concerne un ensemble de 55 cantons présentant une érosion légère ou le déclin de la SAU évoqué ci dessus. Sur ce point précis ce type de canton illustre l’analyse globale précédente. En effet la progression des cultures industrielles, ou d’oléagineux, côtoie le retrait de surfaces toujours en herbe ; alors qu’en parallèle apparaît une extension imposante des parcelles drainées. Il y a donc bien lieu de constater que la réduction de la SAU est bien associée à l’aménagement des sols et à l’artificialisation des conditions de culture, pour en maîtriser les processus à l’instar des autres facteurs de production. La répartition des 55 cantons compose une auréole périphérique à la région, sur les six départements. Il semble à première vue que, dans nombre d’entre eux, ce soit aux dépens de l’élevage que le rayonnement des modes de production des grandes cultures a fait son œuvre avec la Beauce en épicentre. Sur des sols très divers et peut être moins adaptés à ces cultures, les drainages ont porté sur plus d’un millier d’hectares dans chacun de ces 55 cantons. Dans ce contexte toute fertilisation excessive ou mal maîtrisée représente un risque réel pour la ressource en eau. C’est notamment dans certains de ces bassins versants liés à ces cantons que des dégradations en nitrates sont constatées. C’est désormais le suivi de la qualité des eaux qui atteste du risque. Décloisonner les analyses en croisant des données : Que la SAU soit en déclin ou en progression, la mécanisation des exploitations poursuit son essor en région Centre, y compris en investissant dans le drainage des terres. Tandis que les surfaces toujours en herbe régressent largement par ailleurs. Ces cantons sont certainement des lieux où les modifications paysagères et environnementales risquent d’être sensibles. Des approches locales plus approfondies devraient se révéler très instructives quant à la dynamique du développement agricole et à la prise en compte des incidences pour la ressource en eau. Tirer les conséquences des évolutions révélées par le RGA, en les complétant avec celles liées à l’urbanisation ou à la ressource en eau conduirait à renforcer la cohérence des politiques sectorielles. Ceci devient de plus en plus nécessaire à l’échelle de territoires donnés comme pour l’évaluation globale des politiques régionales, avec leurs incidences sur l’environnement en particulier. C’est aussi l’esprit de la création des comités d’orientation agricole ou des conseils départementaux d’Hygiène. Ainsi les clivages urbanisme-agriculture, risques-agriculture, paysage-agriculture, ou eau-agriculture pourraient mener à des constats partagés et des orientations compatibles avec milieux naturels et ressources en eau. La Mission Inter-Services sur l’Eau ( MISE ) pourrait être le lieu opérationnel où se détermineraient les actions de contrôles, les études de diagnostic de bassin versant ou des prescriptions adaptées.

|